🪐 水星の1日は1年より長いってホント?

地球では「1日=24時間」「1年=365日」が当たり前ですよね。

でも、太陽に最も近い惑星・水星では、その常識が通用しないのです。

なんと水星では、「1日」が「1年」よりも長いという、ちょっと信じがたい現象が起きています。

でもこれは、まぎれもない事実。

地球とはまったくちがう「時間の感覚」が、水星には流れているんです。

では、なぜそんなことになるのでしょうか?

この記事では、水星の自転と公転のリズムに注目しながら、この不思議な現象の理由をやさしく解説していきます。

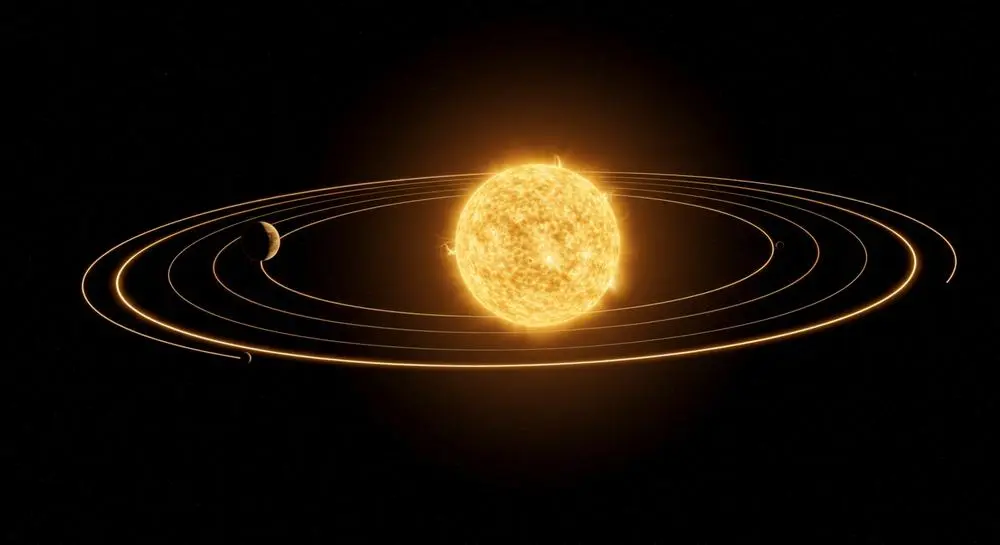

🔄 まずは「自転」と「公転」の違いから

この現象を理解するには、まず「自転」と「公転」について整理しておくことが大切です。

-

自転:惑星が自分自身の軸を中心に回る動き

-

公転:惑星が太陽のまわりを回る動き

地球では、自転が1回=1日(24時間)、公転が1周=1年(365日)にあたります。

毎日、太陽が昇って沈むのは自転のためで、季節が変わるのは公転によるものですね。

ところが水星では、この自転と公転のバランスがとても特殊なのです。

☄️ 水星の1年はたった88日!

水星は太陽にいちばん近い場所を回っているため、公転のスピードがとても速いのが特徴です。

太陽のまわりを1周するのにかかる時間は、たったの約88日。

つまり水星の「1年」は、地球の約4分の1。

カレンダーがあるとしたら、3か月で1年が終わるということになります。

🕒 でも1日はなんと約176日!

では、水星の「1日」はどれくらいの長さなのでしょうか?

水星は1回自転するのに約59日もかかる、ゆっくりとした回転の星です。

しかし、ここで重要なのが「太陽日(たいようじつ)」という考え方です。

太陽日とは、太陽が再び同じ場所に昇ってくるまでの時間のこと。

水星ではこの太陽日が約176日もかかるのです。

つまり、水星では「1日=176日」であり、

太陽が昇ってから、また昇るまでに半年近くかかるというわけです。

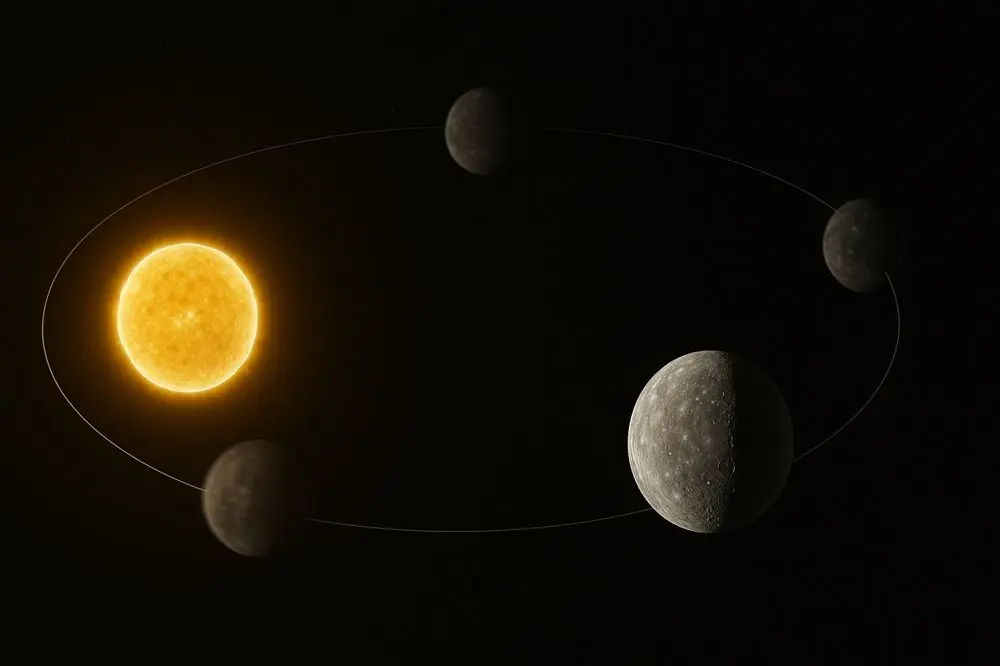

⚖️ なぜそんな現象が起きるの?

この不思議な時間感覚の理由は、水星の自転と公転の比率が「3:2」でつり合っていることにあります。

どういうことかというと、水星は公転を2回(88日×2=176日)するあいだに、

自転を3回(59日×3=177日)行うというリズムになっています。

このように、自転と公転が一定の比率で重なっている状態を、「スピンオービット共鳴」といいます。

この共鳴によって、太陽が再び同じ場所に戻ってくるには約176日かかることになり、

結果として、「1日が1年よりも長い」という現象が生まれているのです。

この共鳴関係は、重力や潮汐の影響によって自然に形成されたと考えられています。

とても精密で、不思議なバランスで成り立っているのです。

🔥❄️ 水星では昼と夜が超ロングタイム!

水星では「1日=176日」ということは、

昼と夜もそれぞれ88日ずつという、信じられない長さになります。

-

昼:太陽が出ている時間 → 約88日間も続く

-

夜:太陽が沈んでいる時間 → 約88日間の暗闇が続く

こんな極端な昼と夜の繰り返しは、地球では想像できませんよね。

さらに、水星には大気がほとんどないため、昼と夜の温度差がとても激しいのです。

-

昼の最高気温:約430℃の灼熱(しゃくねつ)

-

夜の最低気温:約−180℃の極寒(きょくかん)

なんと、その差は600℃以上にもなります。

こんな長時間、太陽に焼かれたり、凍りつくような寒さが続いたりする環境では、

生き物が生き残るのは、まず不可能に近いと言えるでしょう。

✨ まとめ:水星は時間感覚がちがう惑星

-

水星の「1年」は88日

-

水星の「1日(太陽日)」は176日

-

つまり、1日が1年より長い

-

原因は「自転:公転=3:2」という共鳴リズム

-

昼と夜が長く、温度差はなんと600℃以上!

私たちが当たり前だと思っている「時間」も、

宇宙の他の場所では、まったく違うルールで流れているのです。

空の向こうで、ゆっくりと時を刻む水星。

その静かなリズムは、宇宙の奥深さと不思議さを、静かに語りかけてくれているようです。

🌕 人気記事の一部をご紹介!

🔸 月は地球のかけらだった? ジャイアントインパクト説をやさしく解説

🔸 月の裏側には何がある? 見えない理由と不思議をやさしく解説

宇宙動画はRiddScope公式チャンネルで公開中!

コメント